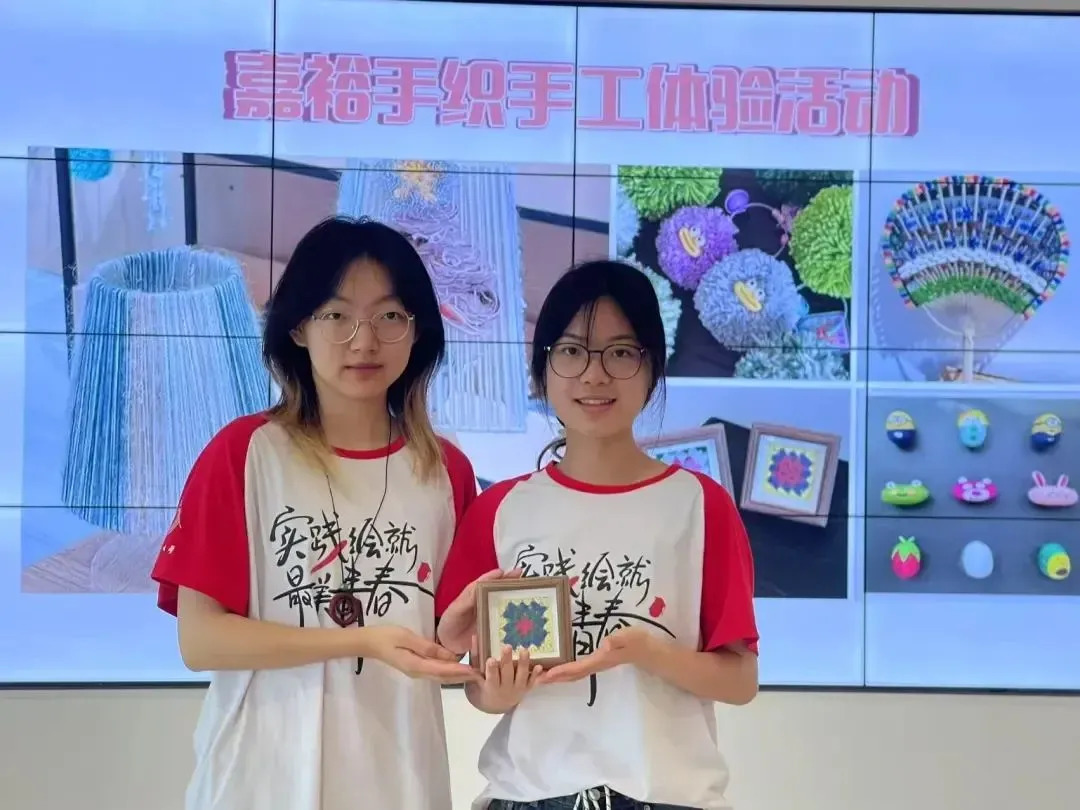

實踐團首站來到桐鄉(xiāng)嘉裕時裝有限公司,在生產(chǎn)車間開啟沉浸式體驗。成員們通過技術(shù)人員講解了解現(xiàn)代針織設(shè)備運作原理,全程觀摩從絲線梳理到面料成型的完整流程,更親手嘗試簡單針織操作,直觀感受傳統(tǒng)桑蠶技藝與現(xiàn)代工業(yè)生產(chǎn)的創(chuàng)新融合。從生疏起針到漸能編織基礎(chǔ)花樣,有人復(fù)刻“回字紋”等傳統(tǒng)圖案,有人融入幾何、卡通等現(xiàn)代元素,指尖摩挲間,平凡毛線化作承載文化記憶的手工作品,讓實踐團成員們瞥見非遺走進日常生活的柔軟路徑。

在豐同裕染坊,實踐團成員變身“非遺學徒”,跟隨傳承人完整體驗刻板、刮漿、浸染全過程。刀鋒與木板的“滋滋”聲里,他們領(lǐng)悟傳統(tǒng)紋樣設(shè)計的巧思;靛藍染料中布料沉浮的氣泡里,他們見證氧化變色的奇妙;藍白交織的成品紋樣中,他們觸摸到老一輩手藝人沉淀百年的匠心。團隊還專門走訪桑蠶養(yǎng)殖、蠶絲加工領(lǐng)域的老手藝人,細致記錄桑蠶育種、喂養(yǎng)、繅絲、晾曬等傳統(tǒng)工序細節(jié),結(jié)合史料梳理出桑蠶文化在桐鄉(xiāng)從起源、興盛到當代轉(zhuǎn)型的完整脈絡(luò)。

7月31日,實踐團前往濮院時尚古鎮(zhèn),在青瓦白墻的水墨意境中延續(xù)調(diào)研。成員們探訪古運河畔的老作坊,看老手藝人用布滿繭子的手演示古法繅絲,蠶絲光澤里藏著數(shù)百年的執(zhí)著;逛非遺市集時,見年輕攤主為傳統(tǒng)團扇繪制動漫圖案,吸引游客駐足打卡;在茶館聽評彈藝人唱《蠶花姑娘》,吳儂軟語伴茶香融入市井生活。與古鎮(zhèn)居民的攀談中,從“祖輩靠桑蠶養(yǎng)家”的往事到“年輕人返鄉(xiāng)開非遺工作室”的故事,讓大家深刻認識到:非遺從不是博物館里的標本,而是融入煙火、持續(xù)生長的文化血脈。

為擴大桑蠶非遺的傳播范圍,實踐團還策劃了一場“非遺直播間”活動。成員們化身“推介官”,在鏡頭前展示蠶繭紋理、講解養(yǎng)蠶抽絲知識、操作傳統(tǒng)繅絲工具,屏幕上“原來蠶絲是這樣來的”“藍印花布太治愈了”的留言不斷刷新,更有年輕網(wǎng)友詢問學習渠道,讓江南小鎮(zhèn)的桑蠶智慧突破地域限制飛向遠方。

為期兩天的實踐中,北科學子不僅系統(tǒng)掌握了桐鄉(xiāng)桑蠶非遺的傳承現(xiàn)狀,更在親身體驗中深化了對傳統(tǒng)技藝文化價值與實用價值的雙重理解。目前團隊正整理調(diào)研成果,計劃從年輕化傳播、跨界創(chuàng)新等角度提出保護與活化建議。這場文化探尋既為非遺傳承注入了青春視角與新鮮思路,也讓學子們強化了文化自信與傳承使命感,實現(xiàn)了非遺調(diào)研與青春成長的雙向賦能。

相關(guān)新聞:

1.本網(wǎng)(桐鄉(xiāng)新聞網(wǎng))稿件下“稿件來源”項標注為“桐鄉(xiāng)新聞網(wǎng)”、“今日桐鄉(xiāng)”、“桐鄉(xiāng)發(fā)布”、“桐鄉(xiāng)時間”、“FM97.1”“桐鄉(xiāng)市廣播電視臺”等的,根據(jù)協(xié)議,其文字、圖片、音頻、視頻稿件之網(wǎng)絡(luò)版權(quán)均屬桐鄉(xiāng)新聞網(wǎng)所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人未經(jīng)本網(wǎng)協(xié)議授權(quán),不得轉(zhuǎn)載、鏈接、轉(zhuǎn)貼或以其他方式復(fù)制發(fā)表。已經(jīng)本網(wǎng)協(xié)議授權(quán)的媒體、網(wǎng)站,在下載使用時須注明“稿件來源:桐鄉(xiāng)新聞網(wǎng)”,違者本網(wǎng)將依法追究責任。

2.本網(wǎng)其他轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者或版權(quán)所有者在一周內(nèi)來電或來函。聯(lián)系電話:0573-89399340 市府網(wǎng):559340